観葉植物の土をふと見ると、白い小さい虫や茶色っぽい何かが動いていて驚いた経験はありませんか。土の中にいるこの虫の正体は何なのか、土ダニなのか、写真や画像で観葉植物につく虫と比較したい、と思う方も多いでしょう。もしかしてダニだからかゆい症状が出るのでは、と不安になりますよね。「観葉植物の土に虫がわくときはどうすればいいですか?」あるいは「観葉植物のダニ退治はどうすればいいですか?」という疑問は、園芸を楽しむ上で共通の悩みです。この記事では、観葉植物の土に発生するダニや小さな虫たちの正体と、正しい駆除方法、予防策までを詳しく解説します。

- 観葉植物の土に発生する虫の種類と見分け方

- 土のダニ(トビムシなど)が人体に与える影響

- 具体的な害虫の駆除ステップと対処法

- 虫を寄せ付けないための予防的な土壌管理術

観葉植物の土にいるダニの見分け方

- 観葉植物につく虫を画像で比較

- 土にいる白い小さい虫の正体

- 茶色の虫も土ダニの一種?

- 土ダニか写真で見る特徴

- ダニによるかゆみの可能性

観葉植物につく虫を画像で比較

観葉植物の周辺で見かける小さな虫は、発生場所によって種類が異なります。葉や茎につく虫と、土(用土)に発生する虫は、生態も対策方法も全く異なるため、まずは「どこにいるのか」を正しく見極めることが重要です。

多くの人が「ダニ」と聞いてイメージするのは、葉につく「ハダニ」か、土にいる「トビムシ」のどちらかです。この二者はまったく別の生物であり、対策も正反対(ハダニは乾燥を好み、トビムシは湿気を好む)であるため、混同は禁物です。

まずは、観葉植物でよく見られる代表的な虫の特徴を、発生場所ごとに比較してみましょう。

| 虫の種類 | 主な発生場所 | 見た目の特徴 | 植物への影響 |

|---|---|---|---|

ハダニ | 葉の裏、新芽、茎 | 0.5mm程度。赤色や黄色、白っぽい個体もいる。厳密にはクモの仲間で、細かい糸を張ることがある。 | 深刻な害虫。葉の養分を吸汁し、葉緑素が抜けて白っぽいカスリ状の斑点ができる。被害が広がると葉全体が変色し、落葉して枯れる原因となる。 |

| トビムシ (通称:土ダニ)  | 土の表面、土の中、受け皿 | 1mm未満。白~クリーム色、茶色、黒色など多様。細長い体型。刺激を与えるとピョンピョン跳ねる。 | 不快害虫。腐葉土や菌類を食べる益虫だが、大量発生すると不快。植物への直接的な害はほぼない。 |

カイガラムシ | 葉、茎、幹(特に付け根) | 1mm~数mm。白く綿のような姿(コナカイガラムシ)や、茶色く固い殻(カタカイガラムシ)など。 | 深刻な害虫。養分を吸汁し植物を弱らせる。排泄物が「すす病」(葉が黒くなるカビの病気)を誘発する。 |

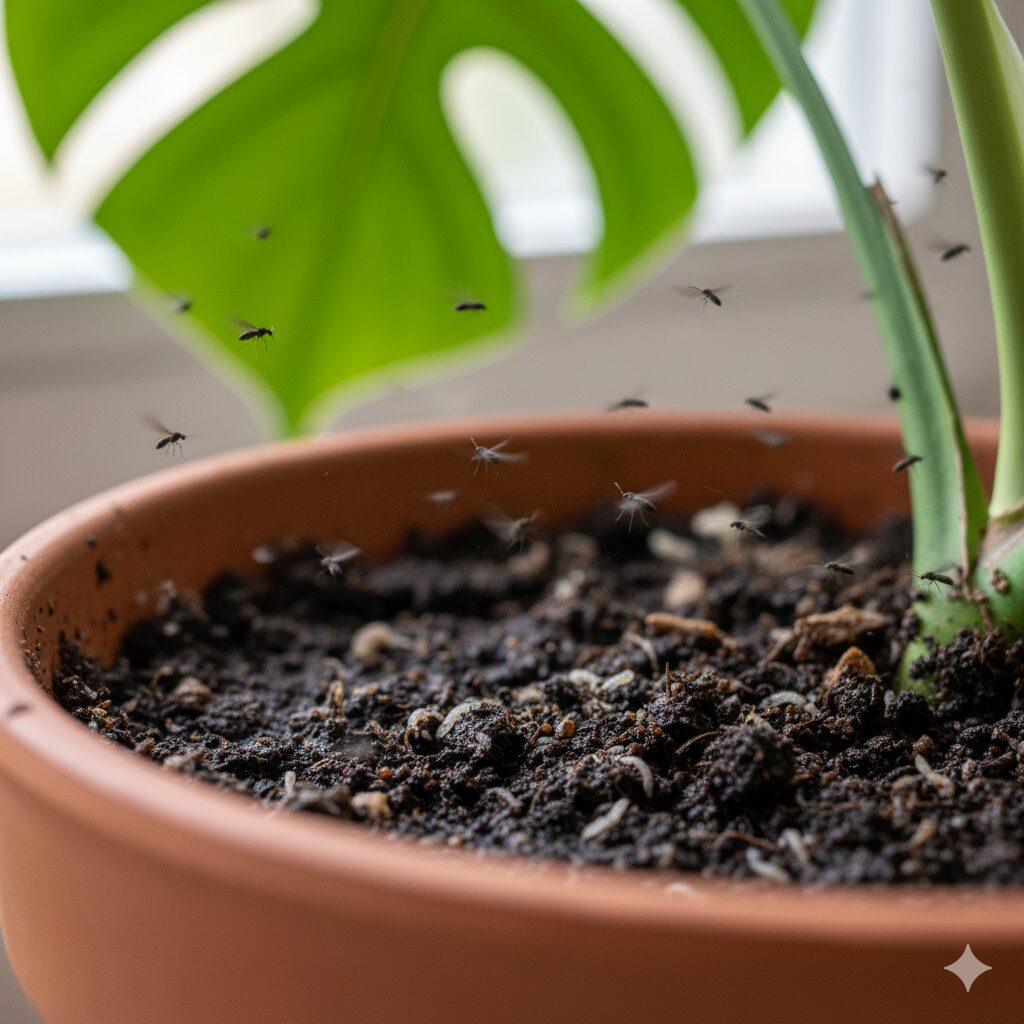

| コバエ (キノコバエ類)  | 土の表面、鉢の周辺 | 2mm程度。黒く小さなハエ。室内を飛び回る。土の中には白いウジ状の幼虫がいる。 | 不快害虫。成虫は不快なだけだが、幼虫が土の中で根や新芽を食害する場合があり、植物が弱る原因にもなる。 |

このように、「土ダニ」という言葉で検索されるものの多くは、土にいる「トビムシ」を指します。一方で、植物にとって深刻なダメージを与えるのは、葉につく「ハダニ」や「カイガラムシ」です。まずは発生場所をしっかり確認しましょう。

土にいる白い小さい虫の正体

観葉植物の土の表面や、水やり後に受け皿に溜まった水に浮いている「白い小さい虫」。その正体は、ほとんどの場合「トビムシ(跳虫)」です。

トビムシは昆虫ではなく、ダニやクモに近い原始的な六脚動物(ロッキャクコウ)に分類されます。名前に「トビ」と付く通り、腹部に「跳躍器(ちょうやくき)」と呼ばれるバネのような器官を持っており、危険を感じるとこれを地面に打ち付けてピョンピョンと跳ねるのが最大の特徴です。

トビムシの生態と役割

トビムシは、極度に湿度の高い環境を好みます。観葉植物の土、特に腐葉土やバーク堆肥といった有機質(植物性のもの)が豊富に含まれる土壌は、彼らにとって絶好の住処となります。

彼らは土の中の菌類(カビなど)や腐敗した有機物(枯れ葉や古い根)を食べて分解するため、自然界の生態系においては「土壌の清掃屋」とも呼ばれる益虫としての側面を持っています。彼らの活動が土壌を豊かにしているとも言えます。

しかし、それはあくまで屋外での話です。密閉された室内の鉢の中で大量発生すると、その見た目から「不快害虫」として扱われることが一般的です。

幸いなことに、トビムシは生きた植物の葉や茎には興味を示さず、健康な根を積極的に食害することも稀です。そのため、トビムシが土にいるからといって、植物がすぐに枯れてしまうといった直接的な心配はほとんどありません。

茶色の虫も土ダニの一種?

土の表面を観察していると、白い虫だけでなく、茶色や黒褐色の小さな虫が動き回っていることもあります。これもまた、トビムシの一種である可能性が高いです。

トビムシには世界中で非常に多くの種類が確認されており、その体色は様々です。私たちが室内で見かける代表的なものが白やクリーム色というだけで、茶色や黒褐色の種類もごく普通に存在します。

もし「跳ねる」動作が確認できれば、色が違ってもトビムシの仲間だと考えて良いでしょう。もし跳ねない場合は、別の虫の可能性があります。

チャタテムシ(茶立虫)の可能性

トビムシと同様に高温多湿な環境を好み、土壌で発生することがあるのが「チャタテムシ」です。体長は1~2mm程度で、体色は淡褐色~褐色のものが多く見られます。

チャタテムシはカビを大好物とするため、土が常にジメジメしていてカビ臭いような環境だと発生しやすくなります。観葉植物の土に生えた微細なカビを食べるために集まってくるのです。トビムシとの決定的な違いは、跳躍器を持たないため跳ねないことです。

いずれの虫であったとしても、主な発生原因は共通しています。それは、「土の湿度が高すぎること」そして「腐葉土やカビといった有機物(エサ)が豊富なこと」にあります。茶色であっても、葉の養分を吸うハダニやカイガラムシである可能性は低いです。

土ダニか写真で見る特徴

「土ダニ」というキーワードで情報を探している方が、実際に出会っている虫(主にトビムシ)の特徴は、インターネット上の園芸相談やフォーラムを見ると、以下のような共通点があります。

- 体長は1mm未満、目視できる限界の0.5mm程度と非常に小さい

- 色は白っぽい、または半透明のクリーム色

- 形状は細長く、ダニのようにもクモのようにも見える

- 土の表面や鉢のフチをウジャウジャと活発に動き回る

- 水やりの際、受け皿の水にたくさん浮いてきて溺れている

- 土を触るなど、刺激を与えるとピョンピョンと跳ねる(※これが最大の決め手です)

これらの特徴は、まさにトビムシの生態と完全に一致します。体があまりに小さすぎて、スマートフォンのカメラで鮮明な写真を撮るのは難しいことが多いですが、もし虫が「跳ねる」動作を一度でも見せたら、それはトビムシだと特定して差し支えないでしょう。

「小さすぎてよく見えない!」という場合は、スマートフォンのカメラを起動し、拡大(ズーム)機能やマクロ(接写)モードを使って観察するのがおすすめです。ルーペ(虫眼鏡)があれば、より確実です。

ダニによるかゆみの可能性

観葉植物の土から発生した小さな虫を見て、「これが原因で体がかゆくなるのではないか?」と心配になる方も非常に多いようです。

まず結論から申し上げますと、土に発生するトビムシや、葉に発生するハダニは、人を刺したり、血を吸ったりする習性はありません。これらの虫は植物や菌類を対象としており、人間や動物の皮膚には興味を示しません。仮にこれらの虫が肌の上を這ったとしても、それ自体がかゆみの直接的な原因になることはないと考えられています。

ただし、絶対に安心というわけではありません。注意すべきは「二次被害」です。

二次被害としての「ツメダニ」に注意

トビムシやチャタテムシが土壌で大量発生した場合、それを捕食する(エサにする)別のダニが、その場所に誘引されてくる可能性があります。その代表格が「ツメダニ」です。

ツメダニは0.3~1.0mmほどのダニで、他のダニやチャタテムシなどを捕食します。このツメダニは、本来人を刺すものではありませんが、繁殖期などに間違って人を刺すことがあり、刺されると赤く腫れ、強いかゆみが1週間ほど続く場合があるとされています。(出典:東京都福祉保健局「ツメダニ類」)

これは観葉植物の土の虫が直接の原因ではありませんが、土の虫を「エサ」として放置し、大量繁殖させてしまうと、こうした二次的な健康被害につながるリスクがゼロではないことは知っておくべきです。もし植物の周りでかゆみを感じるようになったら、まず土の虫(エサ)を駆除し、ツメダニが疑われる場合は皮膚科医に相談してください。

観葉植物のダニを土から駆除・予防

- 土に虫がわくときはどうすれば?

- 観葉植物のダニ退治はどうする?

- 土の中の虫の特定方法

- 害虫の駆除と予防策

- 観葉植物のダニと土の管理まとめ

土に虫がわくときはどうすれば?

観葉植物の土に虫がわく最大の原因は、繰り返しになりますが「土の環境」そのものにあります。具体的には「過剰な湿度」と「豊富な栄養(有機物)」の二点です。

トビムシやコバエ(キノコバエ)は、一貫して湿ったジメジメした土を好みます。特に、水のやりすぎで土が常に湿っている状態や、受け皿に水が溜まったままになっている環境は、彼らにとって最高の繁殖場所となってしまいます。

また、腐葉土や油かす、魚粉、米ぬかなどの有機質肥料は、発酵・分解の過程で虫のエサとなる微生物を増やしたり、それ自体が直接エサになったりします。これらが土に豊富に含まれていると、虫を積極的に呼び寄せることにつながります。

土に虫がわいたときにまずやるべきことは、慌てて殺虫剤を撒くことよりも「水やりを徹底的に控えること」です。

土を表面だけでなく、中までカラカラに乾燥させることで、湿気を好む虫は一気に住みづらくなります。多くのトビムシやコバエの幼虫は、乾燥状態では生きていけません。

植物の種類にもよりますが、一時的に葉が少し萎れるくらいまで、思い切って乾燥させてみましょう。これが最も手軽で、金銭的コストもかからない効果的な対策の第一歩です。

観葉植物のダニ退治はどうする?

「ダニ」と呼ばれる虫が、葉についている「ハダニ」なのか、土にいる「トビムシ」なのかで、退治の方法は全く異なります。両者を混同して対策すると、かえって被害を拡大させることにもなりかねません。

ケース1:葉にいる「ハダニ」の退治(乾燥を好む)

ハダニは高温・乾燥を好むため、水に非常に弱いです。霧吹きで葉の表裏にしっかりと水をかける「葉水(はみず)」を毎日行うだけで、大幅に数を減らすことができます。葉水は、気温が高い日中を避け、朝方か夕方に行うのが植物への負担が少なくおすすめです。

すでに大量発生して葉に糸が張っているような場合は、浴室やベランダで、シャワーの水をやや強めに当てて葉全体を洗い流すのが最も効果的です。それでも駆除しきれない場合は、「ハダニ専用」と明記された植物用の殺ダニ剤を使用します。

ケース2:土にいる「トビムシ」の退治(湿気を好む)

トビムシは湿度を好むため、ハダニ対策のような葉水は、土を湿らせてしまい逆効果になる可能性があります。土にいるトビムシの退治方法は、以下のステップで行います。

トビムシの駆除・退治ステップ

- 徹底的に乾燥させる: 前述の通り、まずは水やりを止め、土を徹底的に乾燥させます。これが基本です。

- 表土の交換: 虫や卵が集中しやすい土の表面5cmほどをスプーンなどで削り取り、その部分を新しい無機質な土(赤玉土の小粒や鹿沼土など)に入れ替えます。

- 薬剤の使用: どうしても今すぐ数を減らしたい場合は、植物用の殺虫剤を使用します。トビムシ(跳虫)や「土壌害虫」に効果があると記載されているものを選びましょう。室内でも使用できる、臭いの少ないスプレータイプや土に撒く粒剤タイプが便利です。例えば、アース製薬の製品など、多くのメーカーがコバエやトビムシに対応した園芸用殺虫剤を提供しています。

- 土の全交換(植え替え): 最も確実で根本的な解決策は、植え替えです。虫がわいた古い土をすべて捨て(根から優しく落とし)、新しい清潔な土(無機質ベースのものが望ましい)に植え替えます。

土の中の虫の特定方法

土の中にいる虫を正確に特定するのは難しいですが、鉢の周辺の状況からある程度の目星をつける方法はあります。

最も分かりやすいのは、虫の動き方と発生場所です。

- 跳ねる・白い・湿った土にいる: トビムシの可能性が非常に高いです。

- 飛び回る・黒い・湿った土にいる: コバエ(キノコバエ)の可能性が高いです。成虫だけでなく、土の中には半透明~白いウジ虫のような幼虫が潜んでいます。

- 跳ねない・茶色い・カビ臭い: チャタテムシの可能性があります。

また、植物の葉の状態も重要なヒントになります。 土に虫が大量にいるにもかかわらず、植物の葉自体は元気で、穴が開いたり変色したりしていない場合、その虫は植物に直接害のないトビムシやチャタテムシである可能性が高いです。

逆に、葉が黄色くなったり、白い小さな斑点が無数にできたりしている場合は、土ではなく葉の裏を入念に見てください。そこにハダニが潜んでいる可能性が濃厚です。

粘着シートを使った特定方法

コバエ(キノコバエ)かどうかを判断するには、鉢の近くに黄色の粘着シート(ハエ取りリボンなど)を設置してみるのも有効です。キノコバエ類の成虫は黄色に誘引される習性があるため、もしシートに黒い小さなハエが多数捕獲されるようであれば、土の中にその幼虫がいると特定できます。

害虫の駆除と予防策

一度虫を退治しても、環境が変わらなければ再び発生してしまいます。駆除以上に、虫を寄せ付けない予防的な環境づくりが非常に重要です。害虫も不快害虫も、彼らが好む環境を作らないことを心がけましょう。

虫を予防する4つの重要な環境管理

- 風通しを良くする

虫もカビも、湿気がこもり空気がよどんだ場所が大好きです。窓を定期的に開けて換気したり、サーキュレーターで室内の空気を穏やかに循環させたりして、鉢周りがジメジメしないよう風通しを良く保ってください。 - 水やり管理の徹底

「土が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷりやる。そして次はしっかり乾かす」というメリハリが最も重要です。土の表面が乾いたのを指で触って確認してから水を与え、受け皿に溜まった水はすぐに捨ててください。常に土が湿っている状態を作らないことが、最大の予防策です。 - 土の表面を無機質にする(マルチング)

コバエやトビムシは、湿った腐葉土の表面に卵を産み付けます。そこで、鉢の土の表面を3~5cmほどの厚さで、赤玉土(小粒)や鹿沼土、化粧砂利、バーミキュライトなどの無機質な用土で覆ってしまう(マルチングする)方法が非常に効果的です。これにより、成虫が土に潜り込めなくなり、産卵を物理的に防げます。

(※注意点:土の湿り具合が見た目で分かりにくくなるため、指で土を触るなどして乾燥状態を確認する習慣が必要です。) - 有機質肥料を避ける

油かすや腐葉土、米ぬかなどの有機質肥料は、虫のエサや住処になります。室内で育てる観葉植物には、臭いや虫の発生源になりにくい「化成肥料(無機質肥料)」、特にゆっくり長く効く「緩効性化成肥料」の使用を強くおすすめします。

また、基本的な管理として、枯れた葉や落ちた花がらを土の上に放置しないことも大切です。これらも腐敗するとカビや虫のエサになってしまうため、こまめに取り除き、鉢の周りは常に清潔に保ちましょう。

新しい植物を室内に迎える際の注意

新しく購入した植物や、屋外から室内に取り込む植物は、最初から他の植物の隣に置かないようにしましょう。目に見えない害虫や卵が付着している可能性があるため、最低でも1~2週間は別の場所で管理し、虫や病気の兆候がないか確認する「検疫期間」を設けるのが理想的です。

観葉植物のダニと土の管理まとめ

観葉植物の土に発生するダニのような虫(主にトビムシ)の正体と、その管理方法について詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントをリストで振り返ります。

- 観葉植物の土にいる白い小さい虫は多くが「トビムシ」

- トビムシは腐葉土を分解する益虫だが不快害虫でもある

- トビムシは人を刺さず、植物への直接的な害もほぼない

- 葉につく「ハダニ」は養分を吸う害虫で、土の虫とは別物

- ハダニは乾燥を好み、水(葉水)に弱い

- トビムシは湿気を好み、乾燥に弱い

- 土に虫がわく最大の原因は「水のやりすぎ」と「有機質肥料」

- 土の虫対策の第一歩は「水やりを控えて土を乾燥させること」

- 土の表面を赤玉土など無機質なもので覆うと産卵予防に効果的

- 土の虫が大量発生すると、それを捕食する「ツメダニ」が来ることがある

- ツメダニは人を刺し、かゆみを引き起こす可能性がある

- トビムシやコバエの駆除には土の全交換(植え替え)が最も確実

- 室内では有機肥料より化成肥料の方が虫がわきにくい

- 風通しを良くすることも害虫予防に重要

- 虫の種類によって「乾燥を好む」か「湿気を好む」か対策が真逆になるため見極めが肝心